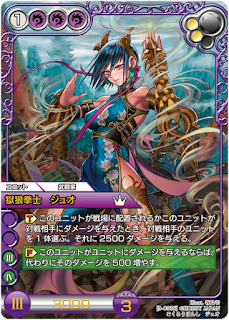

小説ラスクロ『太陽の鴉』/時代3/Turn7《獄狼拳士 ジュオ》

| 9-053S《獄狼拳士 ジュオ》 |

|---|

獄狼拳士の技が生む炎は、決して熱くはない……それは冷酷さと透き通った殺意でできている。

|

『ゼスタールを守れ』

その黒オセロテ――《オセロテの狂戦士》は孤独だった。

8年前のティルダナ兵の奇襲によって妻と子を失っていた。その後はあてどなくレーテを転々としたのち、慟哭城の兵士の職に落ち着いた。ただひたすらに日が経ち、死が訪れるのを待つだけの毎日だった。

《魔血の破戒騎士 ゼスタール》という男からもたらされた真実、8年前の戦争を引き起こしたのが慟哭城の主だと聞いた黒オセロテは、すぐさま話に飛びついた。ゼスタールの言葉が真実かどうかなど、もはやどうでも良かった。すべてを失ったこの人生に張り合いが生まれただけで意味があった。

ゼスタナス号での生活は平和であり、退屈だった。こんな怠惰な生活を送るくらいなら、慟哭城の主の玉座に突貫して死んでいったほうが愉快な人生だったかもしれない、と欠伸交じりに思った。

ゼスタナス号には黒オセロテと同じ種族の女がいた。シェネという名で、元は慟哭城で働く技術者であり、黒オセロテと同じように家族を亡くしているという話は聞いていた。にも関わらずゼスタールと仲睦まじそうにしているシェネに腹が立った。いつしか二人を目で追うようになった。ふたりは仲が良かった。まるで、本当の家族のように。

もし己の妻が、子が死んでいなければ、あのようになっていただろうか。いや、家族を失ったあとでも、守ろうと思えば、守れるものはあったのかもしれない。

今は、この二人を守りたいと思っている。

「ゼスタールを守れ」

『ゼスタールを守れ』

そのスケルトン――《ゼスタムの戦闘員》は痛みを感じることができた。

スケルトンが死者だというのは当たり前のことだ。アンデッドであり、ゾンビなどと同じく死体から作り出された偽の生命だ。

それでも思考もできた。生前のことは思い出せないが、感情があり、心があった。心があれば痛点がなくとも、痛みは感じられた。だがその心を慟哭城の主は認めず、ただ物として扱った。

慟哭城の主に反旗を翻した男、《魔血の破戒騎士 ゼスタール》の存在を耳にしたスケルトンは仲間に加わったが、その目的は慟哭城の主に一泡吹かせてやることだけで、どうせ負けるにしても、きっとそのときには死んでいるだろうから、この生ける死から解放されたとしてもそれで良いと思っていた。

ゼスタールの傍にいつもいるシェネという女は、ゼスタールと仲が良さそうだった。聞けば種族は違うが、母親なのだという。

ふたりを見ているうちに、スケルトンは懐かしい気持ちを感じることがあった。もしかすると、自分は生前女で、母親だったのかもしれないと感じた。だからそれだけで、弱いものを守ってやりたいと、心が感じた。

「ゼスタールを守れ」

『ゼスタールを守れ』

そのサイクロプス――《まどろむサイクロプス》は罵られることに慣れていた。

愚鈍なことは自分自身でも理解していた。だがそれを理由に罵倒されるのは悲しかったし、ほかに使い道がないと言われて血液と魔力を吸い出されるだけの存在になり下がったのは辛かった。いつしか己の人生に諦めをつけて、ただただ眠るようになった。

《魔血の破戒騎士 ゼスタール》は、そんなサイクロプスに価値を見出してくれた。力が頼りになると言ってくれた。仲間に引き入れてくれた。友になってくれた。

ゼスタールの母親だという猫耳の人は優しかった。小さな人々の中でもひときわ小柄なのに、忙しなくちょこまかと働いていた。サイクロプスは食堂に入れないので、と、いつも食事を寝床まで持ってきてくれた。

彼らは小さく、か弱かった。だから守らねばならなかった。

「ゼスタールを守れ」

壁を崩して現れた《まどろむサイクロプス》の一眼を一突きにした《聖求の勇者 セレネカ》は焦っていた。

(――なんでこんなにいるのっ!?)

黒オセロテの女が叫び声をあげてからというもの、瞬く間に黒オセロテが、スケルトンが、サイクロプスが、サキュバスが、夢魔女が、ゾンビが現れ始めたのである。

原因は明らかだ。これまで彼らは巨大な《魔導戦艦 ゼスタナス》の各地で、どこから進行してくるかもわからぬメルアンを迎え撃つために散り散りになっていたのだ。それが、もはや船の動力だとか機関部だとか防衛だとかには拘らず、ただ一か所に津波のように押し寄せ始めたというだけなのだ。

《メルアンの戦闘員》たちの中にもその動きを察知した者はいて、こちらの人数も増えたわけだが、やはり破壊活動や機関部への侵入を試みている者もいる。数的不利は募るばかりだ。

問題はその人数にもあったが、彼らの動きもだ――とセレネカは《ゼスタムの戦闘員》のスケルトンの胴を両断してから、改めて押し寄せる波に剣先を向けた。

「ゼスタールを守れ」

「ゼスタールを守れ」

ゼスタムの面々が口々に呟く言葉は、死の間際にシェネとかいう黒オセロテが遺したものとまるきり同じで、まるで呪詛だった。あるいは魔法の言葉かもしれない。シェネが発した小さな叫びはそれを耳にした者に伝えられ、そしてまた新たに伝播していた。

その言葉を遺した女は心臓を貫かれ、既にこと切れているわけだが、遺志を継いだ者たちの動きは厄介というほかなかった。何しろ、戦う気がないのだ。

いや、べつだんに降伏の姿勢を見せているというわけではないのだ。ただ――セレネカは長戦斧を振り下ろしてきた《オセロテの狂戦士》の片腕を切り落とした――彼らは戦いながら、セレネカらを倒すのではなく、メルアンの動きをコントロールしようとしている。負傷した《魔血の破戒騎士 ゼスタール》を逃がすための時間稼ぎをしようとしているのだ。だからそれほど積極的に攻撃しようとしてこない。

「ゼスタールを守れ」

「ゼスタールを守れ」

「ゼスタールを守れ」

隻眼を穿たれたサイクロプスも、上半身だけになったスケルトンも、左肩から切り落とされた黒オセロテも、呪詛の文句と戦いの舞踊をやめない。

(このまま逃がしたら、危険だ)

初見では、その剣の腕前以外にはそれほどの脅威を感じなかった男だが、《ゼスタムの戦闘員》たちが命を捨てて逃がそうとするほどに慕われているとは思わなかった。

彼が逃げたなら、浮島の遺産自体は容易にセレネカのものとなるだろう。だが逃がして再起されたら、のちの禍根になるかもしれない。

料理人の格好をした男が負傷したゼスタールを抱え、通路の奥へと消えようとしていた。既に氷魔界は抜けているので、外に出れば浮島だ。外へと逃げられてしまう。

「そいつを逃がさないでっ!」

肉と骨の壁となる《ゼスタムの戦闘員》たちに阻まれながらも、セレネカは他の《メルアンの戦闘員》たちに檄を飛ばした。

「姐さん、了解っす!」

「逃がさん」

威勢の良い声と低い静かな声の持ち主が、ゼスタールと料理人の男が逃げようとしていた道に立ち塞がった。

大剣を肩に背負う露出の多い女――ソニヤだとか呼ばれていた女は軽口を叩きながら、ゼスタール越しに後方のセレネカへと向けて喋っていた。

一方で、無骨な大男、ジンデだとかいう巨漢は油断なく両の拳を構え、女剣士に注意を喚起した。

「ソニヤ、無駄口を叩くな」

「あんたとふたりだから二人一組で出て来る雑魚っぽく見えるんだよ――なっ!」

掛け声とともに振り下ろされたソニヤの大剣を受ける武器も力も、既にゼスタールには残されていなかった。

だがその剣がゼスタールを貫くことは無かった。

巨大な大剣を、細いお玉杓子が受け流していた。《獄炎の料理人 ウォン・ガ》の杓子が。

剣を弾くとともに杓子を手放したウォンガが空いた拳をソニヤの腹に叩き込めば、彼女の身体は宙を舞う。

と、同時にウォンガが背負っていたはずの中華鍋も、いつの間にか宙に浮いていた。ジンデという大男の視界を塞ぐように浮いた中華鍋が払われる隙に、ウォンガの肘が巨漢に突き刺さる。

「ゼスタールを守る。シェネ、それでいいんだな」

獄狼拳が雄叫びをあげた。

前へ

0 件のコメント:

コメントを投稿