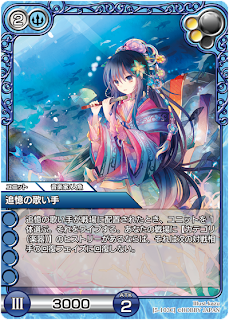

小説ラスクロ『柿の種』/時代2/Turn6《追憶の歌い手》

「恋はしておくべきですよ。恋は盲目といいますからね、馬鹿のうちにしかできません」

などと囀るのだから、この中年男がミスルギのことを馬鹿にしているのはわかる。腹が立たないではなかったが、本土の青武帝からの客人ともなれば殴りつけるわけにもいかない。さりとて、このままつらつらと与太話を聞かせられるつもりもない。

「もうここに用がないのなら、下に戻るがよろしいか?」

と彼の顔を見ずに問いかけてやったわけだが、寺田といえば「きみはイズルハさんに勝ちたいのかな?」などとこちらの言葉を無視して尋ねてくる。

「当たり前だ――あなたにはそう聞こえなかったか。理解できなかったか。阿呆なのか」

言葉が荒れている自覚はあったが、相手の慮外な言動を鑑みればこの程度は許してほしいものだ。

「いやなに、なかなかに目標が高いといえる」と寺田は臆したふうもなく飄々と言った。「なにせ彼女は弱冠15歳にして国一の剣士として認められたようなものだ。将としてはまだまだだろうが、〈皇護の刃〉といえば、剣の腕そのものでいえば歴史に名を連ねたようなものらしいからね」

「待て」

と手を出す。いま、何か聞こえたような気がしたが、なんと言ったのか。誰について話しているのか。

「そりゃ、イズルハさんという方ですよ」

とミスルギの問いに寺田はあっさりと応じた。彼はイズルハを見ていない。青武帝から伝聞で彼女の評判を知ったのだという。ならば、そういうことなのか。

「15歳?」

「何かおかしいのかい? 青武帝がそう言っていたんだがね」

「あれで、15だと?」

どれだけ年増に見えるのだ。どれだけ老け顔なのだ。少なくとも二十は超えていると見積もっていたのに。

「彼女はそんなに老けて見えるのかい?」

「相当だぞ」

「ちなみにきみは?」

「……17」

「それは驚いた」と寺田は肩を竦めたがが、顔は平素のままだ。「13、4と思っていたよ」

寺田の言葉は無視して、ミスルギはイズルハのことに思いを馳せた。

あの女は、己よりも歳上だと思っていた。自分より年嵩の女であれば、生きていた年月の違いが経験に、剣の冴えに生きることもあろうと思わないでもなかった。

だが己よりも歳下の女が、己よりもずっと優秀で、何もかも自分よりも持っているのだとしたらどうだろう。

自分よりもずっと優れた人間がこの世に存在していることを知ってしまったらどうだろう。

己というものになんら存在価値がないと宣告されたとしたらどうだろう。

「まぁ、世には天賦の才というものがあるものでね、なかなかありえないものだけど――」

「それで納得できるものか」

ミスルギは寺田を遮って、ほとんど叫ぶように言った。ああ、納得できるか。納得できるものか。

「おれは剣の修行をずっと続けてきたのだ。こんな蒼眞勢だなんていう蜉蝣みたいに隠れ住んでいる小集団の長ではなく、人に認められる剣士になるために。だが、天賦の才だと? そんな言葉一切れで、あの女、あの女に勝つことを諦めろというのか!? それでは――」

「勝ちたいなら考えることだよ、研究するものだよ、お嬢さん」

相手の言葉を遮ったのは、今度は寺田のほうだった。

「研究だと?」

「磨り硝子の向こうにある世界にあるものに到達したいのならば、まずその通り抜ける穴を探さなければいけない。もしかするとそこに通り抜けるための穴が空いているかもしれない――空いていても、自分が通り抜けられないかもしれない。通り抜けられたとしても、使わないうちにどんどんと塞がってしまうかもしれない。そうしたくないなら、その穴を使い続けるしかないのです」

寺田という男の言葉は、連ねられるたびに情報は増えるくせにわけがわからなくなる。それはこれまでの問答でわかっていたつもりだった。実際、彼に対する疑問と得体のしれなさは深まるばかりだった。

だが彼の言いたいことだけはわかる。

努力しろと、そういうことだ。それだけのことだ。

ミスルギはこれまで努力してきた――してきたと思う。勝つために。では、もっとしろと、そういうことだ。つまり。

「寺田寅彦、あんたはおれがあの女に勝つための方法を授けてくれるのか?」

「ぼくは剣の素人でね――でも学問はやってきましたよ。科学はね、血の川の畔に咲いた花園です。なんでもそうですよ。絵もね、詩文もね、そして剣もね。ミスルギさん、ぼくに師事するのなら、ぼくのことは先生と呼びなさい」

《寺田寅彦》は二週間ほど蒼眞勢の群島に滞在し、その間ミスルギは彼のあとをついてまわった。結局、頭首である父は寺田の滞在中に島には戻ってこず、彼が本土に戻るのを見送ったのもミスルギだった。

得体の知れない化け物に襲われて父が亡くなったという報せが入ったのは、寺田を見送った翌日のことだった。

0 件のコメント:

コメントを投稿